goo、28年の航海の終焉。Googleに敗れ、Yahoo! JAPANになれなかった“国産ポータル”が遺した痛烈な教訓

こんなニュースを見つけました。 https://weekly.ascii.jp/elem/000/004/336/4336853/

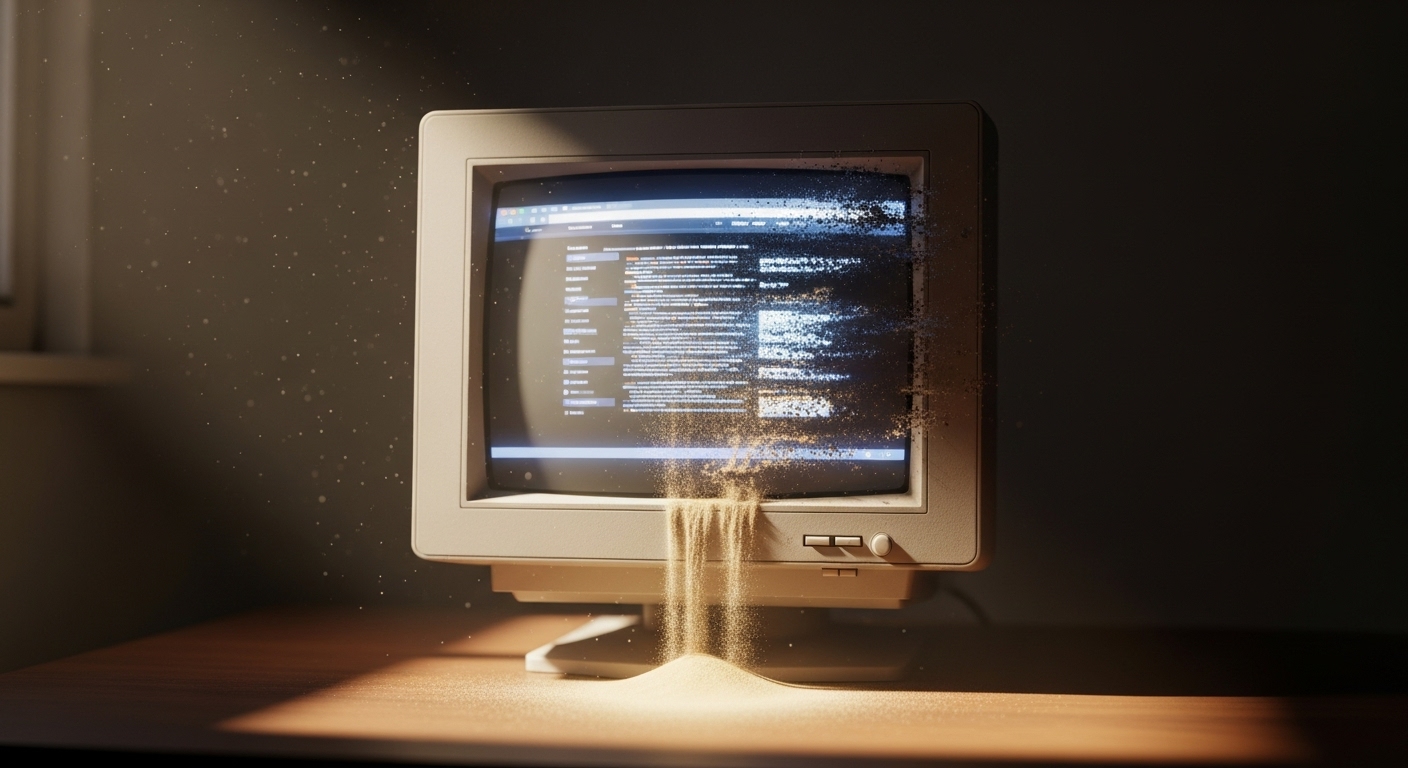

1997年のサービス開始以来、多くのユーザーに「インターネットの入口」として親しまれてきたgoo。その終焉は、単なる一つのサービスの終了を意味するだけではありません。これは、変化の激しいデジタル業界におけるプラットフォームの栄枯盛衰、そして私たちが築き上げてきたデジタル資産の儚さを物語る、一つの大きな時代の転換点と言えるでしょう。さて、このニュースの深層から、私たちは何を学び取るべきなのでしょうか。

Google以前の王者がなぜ敗れたのか

gooが産声を上げたのは1997年3月27日。まだGoogleが存在しない時代でした。NTTグループという巨大なバックボーンを持ち、日本語の「表記ゆれ」に対応するなど、国内市場に最適化された検索エンジンとしてスタートを切ったのです。しかし、その優位は長く続きませんでした。1998年に登場したGoogleが、PageRankという画期的なアルゴリズムを武器に、あっという間に世界の検索市場を席巻していきます。情報の網羅性と検索精度の差は歴然で、ついに2003年、gooは自社検索エンジンの利用を断念し、Googleの技術を採用するに至ります。これは、技術的な敗北を認めた瞬間であり、後の運命を決定づけた、何とも困ったターニングポイントだったと言えるでしょう。

「何でも屋」の悲劇とエコシステムの差

gooの敗因は、検索技術だけではありませんでした。むしろ、その後の戦略にこそ、より大きな課題があったのです。gooは検索を核としつつも、ニュース、ブログ、Q&Aサイト「教えて!goo」など、多岐にわたるサービスを展開する「ポータルサイト」戦略を取りました。しかし、この多角化が結果的にリソースを分散させ、個々のサービスの専門性を磨ききれない「器用貧乏」状態を招いてしまったのです。実のところ、gooの名称は「Global Online Orchestrator」の略。壮大な名前とは裏腹に、各サービスが有機的に連携するオーケストラにはなれませんでした。一方で、ライバルのYahoo! JAPANは「ヤフオク!」や「PayPay」といった決済・Eコマースと連携し、ユーザーを囲い込む強固なエコシステムを構築。この戦略の差が、両者の明暗をくっきりと分けたと言えるでしょう。

時代の変化が収益モデルを蝕んだ

プラットフォームの体力を支えるのは、言うまでもなく収益です。gooの多くのサービスは広告収入に依存していましたが、これが時代の変化という荒波をもろに受けることになりました。スマートフォンの普及で、ユーザーは情報を「検索」するより、SNSや動画アプリで「流れてくる」ものを受動的に消費するようになります。「ブログを書いても読まれない」「質問しても誰も答えてくれない…」なんて声が聞こえてくるようでした。利用者の減少は広告収益の低下に直結し、古いシステムの維持コストは増大するばかり。2023年7月1日のNTTドコモによる吸収合併後、主要サービスが「dメニュー」へ移行される判断は、この収益構造の限界を物語る、実にドライな経営判断だったのです。

あなたのデジタル資産は大丈夫か?

今回のgooサービス終了で、私たちが直面させられる最も深刻な問題。それは「デジタル資産の永続性」です。長年書き溜めたブログ記事、友人との大切なメールのやり取り。それらが、運営企業の都合一つでパッと消えてしまうリスクを、私たちは意外なほど軽視してきました。gooブログは幸いにも他社へ事業譲渡されましたが、gooメールは完全に終了します。これは、もはや他人事ではありません。私たちが利用するあらゆるクラウドサービスは、未来永劫続く保証などどこにもないのです。定期的なバックアップや、重要なデータをローカルに保存する「デジタル終活」は、もはや一部のITリテラシーが高い人だけのものではなく、全てのネットユーザー必須の自衛策と言えるでしょう。

gooの終焉が私たちに問いかけること

インターネットの歴史の一ページが、また静かに閉じられようとしています。gooの28年間の物語は、単なる一つの企業の失敗談として片付けられるべきではありません。これは、技術革新の速度、ビジネスモデルの転換、そしてユーザーとの関係構築の重要性を教えてくれる、壮大なケーススタディなのです。特に、私たち映像・配信業界の人間にとっては、プラットフォームへの過度な依存がもたらすリスクを改めて考えさせられます。あなたのビジネスは、単一のプラットフォームにその命運を委ねすぎてはいないでしょうか? ユーザーとの繋がりを、どうすれば永続的な資産として守り育てていけるのでしょうか? gooが遺したこの重い問いに、私たち一人ひとりが真剣に向き合う時が来ているのかもしれませんね。